はじめに

日加関係を応援頂いている皆さま、音楽ファンの皆さま、こんにちは。

3月になり、厳しかった冬の寒さも幾分緩み始めました。世界で最も寒い首都の一つオタワにも春の予感が漂う日もあります。但し、翌日には冬に逆戻ることもままあります。日本で言う三寒四温に似た感じでもあって、一歩一歩春が近いている実感のある今日この頃です。

そこで今回は、カナダが誇る現代の自由奔放なシンガー・ソングライター、アラニス・モリセットです。全く個人的な事で恐縮ですが、かつて友人とバンドを組んでた際に、ゲストで招いた女性ボーカルが大のアラニス・モリセットのファンでした。歌い方もアラニスを真似ていました。それに、何かと言えば、アラニスが如何に素晴らしいアーティストかを語っていたのを思い出します。特に、『ジャグド・リトル・ピル』が女性の本音を大胆かつ率直に述べつつ、荒削りながら極上のロック・ミュージックに昇華させていると力説していました。

アラニスは、同時期にブレイクした先輩シェリル・クロウをより先鋭化させ現代的にしてると感じました。聴き比べると、米国のシェリルの方が音楽的にはより保守的で、カナダのアラニスの方がより進歩的で冒険的です。コマーシャリズムの影響が隅々にまで及ぶ音楽業界にあって、アーティストの創造性を重んじる気風がカナダには根強いのかもしれませんね。

オタワっ子

アラニス・モリセットは、1974年6月1日に、オタワ大学医学部付属リバーサイド病院で、教師を両親の下、二卵性双生児の妹として誕生しました。因みに、12分早く生まれた兄のウェイドも地元でヨガ教師をしつつ音楽活動しています(アラニスほど有名ではありませんが)。

両親とも教師、父の家系は、フランス系とアイルランド系です。一方、母はユダヤ系のハンガリーからの移民です。家族が1956年のハンガリー動乱で反ソ連活動に関わり、祖国を追われて、カナダに移住したのです。但し、母は自分がユダヤ系である事を隠していたと云います。

いずれにしても、アラニスの両親の来歴は、移民国家カナダを代弁するような、多様性を示しています。アラニスの血脈には、ヨーロッパ諸国の多彩な歴史と伝統と文化が流れている訳です。

幼少期のアラニスについて、もう少し詳しく述べると、アラニスが3歳の時にモリセット家は西ドイツのラール/シュバヴァルツアヴァルトに引越します。両親が現地のカナダ空軍・陸軍基地に付属する学校の教師となったためです。そこで3年間過ごし、1980年にオタワに戻ります。

翌1981年、アラニスは7歳になると、オタワ市カトリック教育委員会の小学校に入学します。同時期に、ピアノとバレエとジャズ・ダンスを習い始めます。11歳の頃には、人前で歌うようになります。12歳で、子供向けのテレビ番組「You Can Do That on Television」にも出演するようになります。更に、オタワ地区最大の高校グリーブ・コリジエイト・インスティテュート(Glebe Collegiate Institute) に進学します。この学校は、芸術・スポーツ分野で活躍する多くの卒業生を輩出しています。首都オタワは、決してエンタテインメントの中心ではないのですが、アラニスは芸能分野で才能を開花させていくのです。

始動

上述のとおり、アラニスに非凡な才能が宿っていることは明らかでした。が、それがどれ程のものかは簡単に分かりません。彼女の巨大な才能は、徐々に全貌を顕わし始めます。

1987年、アラニスは、自主制作シングル盤「Fate Stay with Me」を発表します。この音盤は、レコード会社やラジオ局が出資して設立した非営利団体、FACTOR(Foundation to Assist Canadian Talent on Record)の支援を受けて完成したものです。若干13歳です。地元、オタワのラジオ局ではヘビー・ローテーションで、知名度が上がります。

次のステップは、世界的レコード会社MCAのカナダ法人との間で契約です。レコード会社とアラニス本人、そしてアラニスの両親が署名しました。地元のちょっと出来る女子からプロフェッショナルへと移行するのです。

1990年の9月から12月 にかけて、オタワ市内のディストーション・スタジオにて、デビュー・アルバムの録音が行われます。プロデューサーは、オタワ出身のレスリー・ハウです。収録された10曲は、全て、アラニスとハウの共作です。曲調は、マドンナやジャネット・ジャクソンに代表されるエレクトリック・ポップのダンス・ミュージックです。要するに、当時の流行りのサウンドで、未だアラニスの個性は確率している訳ではありません。しかし、この時、アラニスは若干16歳。フル・アルバムを自作曲で固めて、世界的レコード会社傘下でメジャー・デビューするのです。その事実だけでも見事とは言えるでしょう。

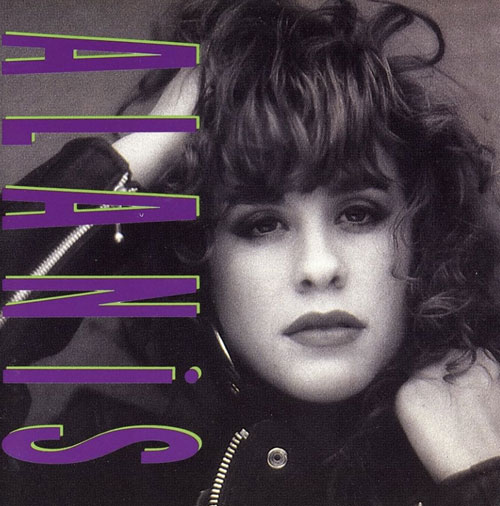

1991年4月、音盤のタイトルをシンプルに自身の名前を冠し『アラニス』として、カナダ国内でリリースされました。この音盤からは「Too Hot」等の3曲が相次いでシングル・カットされて、カナダ国内でトップ10にチャート入りするスマッシュ・ヒットとなります。アルバム・チャートでもトップ30にランクインし、総計で10万枚のセールスを記録して、プラチナ・ディスクを獲得しています。商業的には成功です。

この勢いをかって、翌1992年10月には、同じ路線のアルバム『ナウ・イズ・ザ・タイム』をカナダ国内でリリースします。「An Emotion Away」等の4曲がシングル・カットされ、5万枚を売り上げ、ゴールド・ディスクに認定されました。とは言え、苛烈な競争が日常のエンタテインメント業界では、二匹目のドジョウの如く流行のサウンドを続けては生き残れません。耳の肥えた批評家達もマドンナやポーラ・アブドゥルの亜流だと切って捨て始めました。MCAレコードとの契約も終了しました。

この時、アラニス・モリセットは未だ18歳の高校生でした。ここからが真の音楽的冒険の始まりです。

脱皮

1993年、アラニスはグリーブ・コリジエイト・インスティテュートを卒業します。この時まで、アラニスは、両親と共にオタワに住み高校に通いながら音楽活動をしていた訳です。決して音楽で勝負する上で最高の環境ではありません。それにも関わらず、2枚の音盤をリリースし、プラチナとゴールドを獲得したのは並大抵ではありません。彼女の潜在力を示しているとも言えますが、真の才能は未だ埋もれたままです。

そこで、アラニスは、高校卒業を期に、トロントに拠点を移します。オンタリオ州の州都にして、カナダ最大の都市です(北米でも4番目)。政治、ビジネス、文化、学術の中心です。自由で多様で多彩。アラニスの音楽的冒険を進化させる絶好の街です。ここで、アラニスは、新たなレコード会社やプロデューサーと出会うのです。

閑話休題ですが、音楽の世界は、何よりもアーティスト個人の才能が核心です。それがなければ何も始まりません。ですが、一人だけでは音楽は完結しません。アーティストの才能を最大限に発揮させるチームが不可欠です。敏腕プロデューサーのジョージ・マーチンがいなければビートルズはリバプールの田舎バンドで終わっていたでしょう。音楽学者ルードヴィッヒ・フォン・ケッヘルがいなければモーツァルト作品が後世に完全な形で伝わることはなかったでしょう。ハービー・ハンコックを採用しなかったなら、マイルス・デイビスの1960年代黄金のクインテットの新主流派ジャズは生まれていなかったでしょう。

邂逅

トロントへ拠点を移したアラニスには、運命的な出会いが待っていました。ソング・ライター兼プロデューサー、グレン・バラッドとの邂逅です。バラッドは、非常に多くのアーティストを手掛けていますが、有名なところでは、リンゴ・スター、ヴァン・ヘイレン、アニー・レノックス、デイブ・マシュー・バンド等です。音楽出版社の紹介でアラニスと面談したバラッドは、僅か30分ほどの会話でアラニスの核心を察知。潜んでいる唯一無二の個性を見抜いたといいます。1994年のことです。この時、アラニスは19歳、バラッドは41歳。音楽的魂の触れ合いには年齢は関係ありませんが、後年バラッドは親子のような感じだったと述懐しています。

創造

アラニスとバラッドは、早速、米カリフォルニア州はサン・フランド・ヴァレーにあるバラッドの自宅スタジオに入って、2人で曲作りとデモ・テープの録音を始めます。毎日、15時間ほど音楽漬けだったといいます。曲の骨格が出来ると、バラッドがドラム・マシーンでリズムをプログラムし、各種ギターとキーボードを多重録音して伴奏トラックを作ります。それを聞きながら、アラニスがハーモニカを吹き歌います。何度も試行錯誤を繰り返しながら曲を仕上げていきます。2人の作業は数ヶ月に及びました。

年が明けて1995年、2人で作ったデモテープを土台に、実際のレコーディングがロサンゼルスのウエストレイク・スタジオで始まります。マイケル・ジャクソン『スリラー』等の名盤が生まれた場所です。

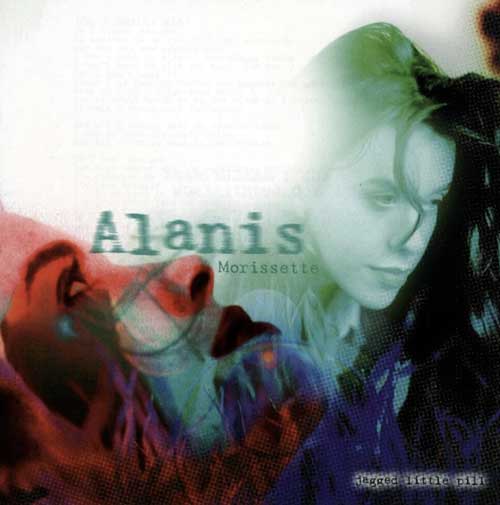

ここで録音されたのがアラニス最大の成功作となる『ジャグド・リトル・ピル』です。1995年6月にマーヴェリック・レコードからリリースされました。因みに、このレコード会社は、ワーナーブラザーズ傘下のレーベルでマドンナが実質的に創設したものです。アーティスト側の創造性と商業主義の両立を目指す、史上初の女性アーティストによるレコード会社とも言われています。

訣別

実は、マーヴェリック・レコードが『ジャグド・リトル・ピル』をリリースするに際して、一つ重大な条件が課されました。以前、MCAからリリースされた2枚の音盤を廃盤とするというものです。新生アラニス・モリセットとして世界デビューする観点から、マドンナの亜流ダンス・ポップ時代を封印し、軽薄な歌詞とエレクトリック・デジタルな機械サウンドとは完全に一線を画す戦略的な狙いだったとも言えます。

確かに、『ジャグド・リトル・ピル』を聴いた耳で『アラニス』や『ナウ・イズ・ザ・タイム』を聴くと、本物と習作の差以上の大きな落差を感じるかもしれません。

『ジャグド・リトル・ピル』は、女性の本音や怒りを直裁に訴える歌詞、感情を剥き出しにした歌唱、敢えて美声を拝した強靭な声、そしてグランジ系のリアルなバンド・サウンドが聴衆の胸を鷲掴みにします。特に、女性の共感を得て、“フェミニスト・アンセム”とも受け止められています。

記録

『ジャグド・リトル・ピル』は、世界中で3,300万枚を超えるセールスを上げ、チャートを席巻。カナダ人アーティストとして初めてダブル・ダイヤモンド・ディスクを獲得しました。

グラミー賞は、9部門にノミネートされ、最優秀アルバム賞、ベスト・ロック・アルバム賞、最優秀女性ボーカル賞等の5部門で実際に受賞しています。しかも、21歳でのグラミー賞受賞は、当時の最年少記録でした。この記録を塗り替えたのは、テイラー・スイフトです。

結語

アラニス・モリセットと言えば、『ジャグド・リトル・ピル』ですが、2002年発表の『アンダー・ラグ・スゥエプト』も聴き応えのある名盤です。今、聴いても新鮮なサウンドです。唯一無二の声と歌唱がアラニスの書く歌詞と旋律を天高く飛翔させています。

私生活では、2010年に、ヒップ・ホップ・アーティストのマリオ・“ソウルアイ”・トレッドウェイと結婚。3人の子供を出産しましたが、産後鬱に苦しんだことを公表しています。

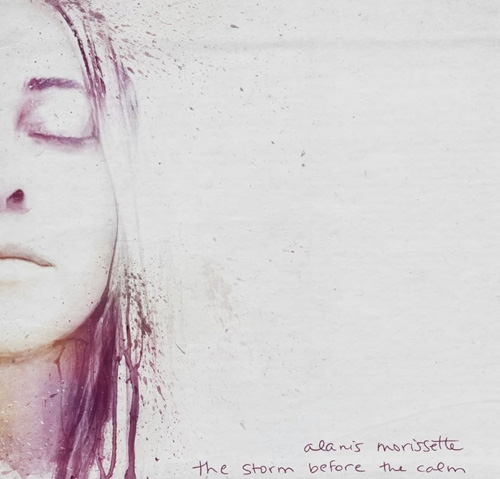

そんな私生活上の困難も吸収して、アラニスは、その後もコンスタントに音盤を発表しています。最新作は、2022年発表の『ザ・ストーム・ビフォー・ザ・カーム』です。瞑想のための音楽を志向しています。一人のアーティストが進化し変貌を遂げる様が音楽に投影しています。

アラニスは未だ50歳。まだまだ現役で頑張ってもらいたいと思います。激動の時代、彼女自身がどんな変貌を遂げ、新しい音楽を提供してくれるのか楽しみです。遠からず、『ジャグド・リトル・ピル』を超えて、世にインパクトのある音盤を送り出してくれることを期待しています。

(了)

山野内勘二・在カナダ日本国大使館特命全権大使が届ける、カナダ音楽の連載コラム「音楽の楽園~もう一つのカナダ」は、第1回から以下よりご覧いただけます。

「音楽の楽園~もう一つのカナダ」

山野内勘二(やまのうち・かんじ)

2022年5月より第31代在カナダ日本国大使館特命全権大使

1984年外務省入省、総理大臣秘書官、在アメリカ合衆国日本国大使館公使、外務省経済局長、在ニューヨーク日本国総領事館総領事・大使などを歴任。1958年4月8日生まれ、長崎県出身