七五三祝い合同法要、お寺de着物ワークショップ

殺陣教室、日本舞踊ワークショップなど 開催!

「七五三祝い2024*合同法要」

七五三は、その名の通り、

三歳・五歳・七歳に成長の節目として、無事に成長したことを感謝し、これから先の幸福と健康長寿を御祈りする儀式です。そして、お寺でも参拝ができることをご存知ですか?

日時 2024年11月10日(日)

合同法要は午前11時(どなたでもご参加できます)

会場 東漸寺TOZENJI 館内

住所 209 Jackson street Coquitlam,B.C.

お寺で活動している、和の学校@東漸寺では、お参り、着物レンタル、着付サービス及び写真撮影(有料、予約制)を承っております。

今年の合同法要は通常通りに行われる予定です。

ご家族お揃いでお越しください。

お布施の目安

お参り:$10~

お経の中でのお名前読み上げ:$30~

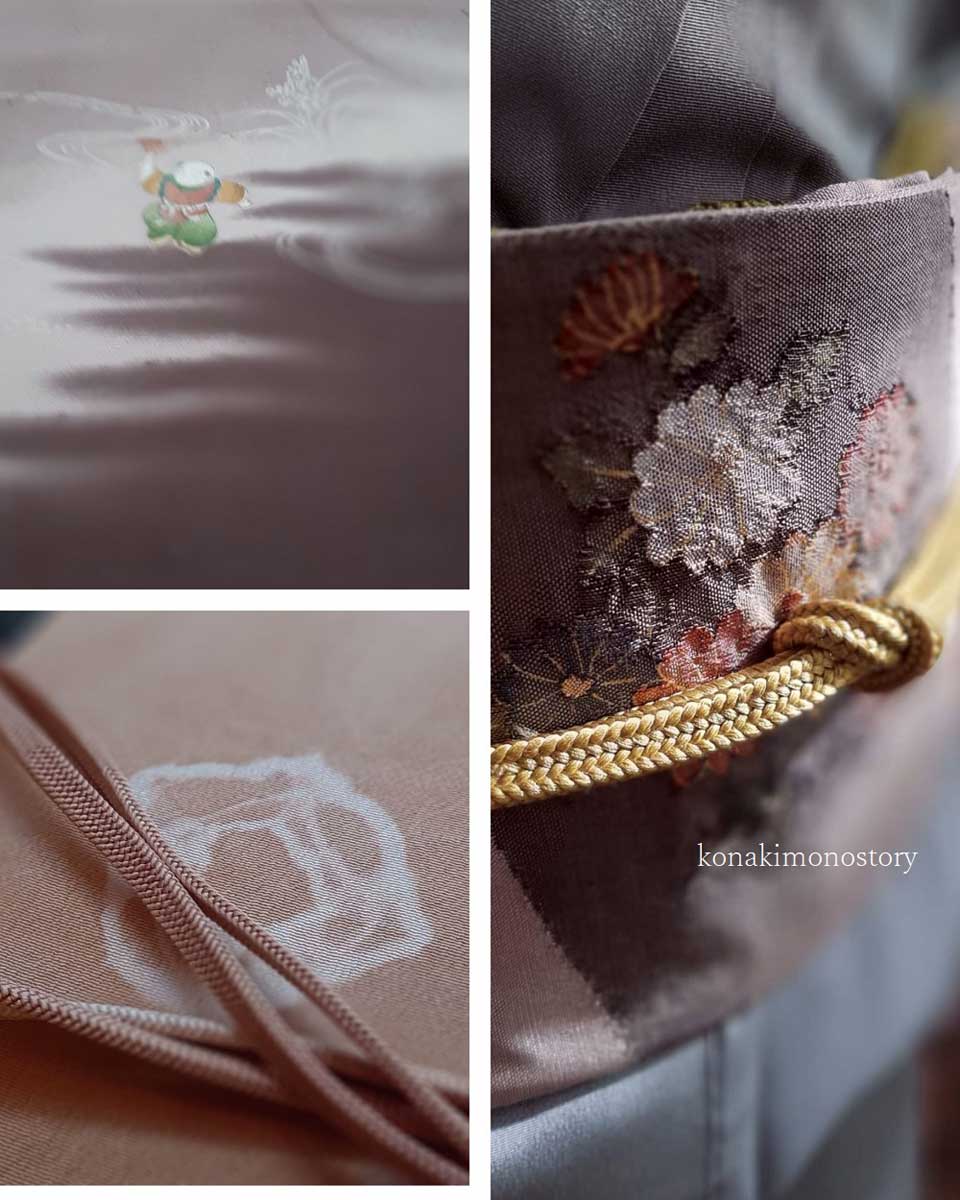

千夏先生の「秋*着物ワークショップ」

*プロによる他装ワークショップ*振袖版

*浴衣(カジュアル着物)、袷(あわせ)着物の自装ワークショップ

次回のお稽古は、11月3日(日曜日)&17日(日曜日)

午後1時半〜4時半の間

各ワークショップは2時間です。

<参加費>

❍千夏先生のワークショップ$25/回、$40/2回参加

「着付ボランティアさん*募集中!」

着物ワークショップ、着物クラブにご参加されている方、一般の着物好きな方へ

お寺のイベント、お盆参り、殺陣ショーなどで、着付けのお手伝いをしてくださるボランティアさんを募集しております。お手伝いをしながら他装も学び、いずれお仕事にもなります。

是非、ご一緒に着付を愉しみましょう!

次回のボランティアは、11月10日(日曜日)七五三祝い@東漸寺「合同法要に伴う着付」

*七五三のお子様、ご家族様の着付(子供の晴れ着、女性礼装、男性礼装など)

*事前に着付のリハーサルをされたい方は、11月3日$17日でお稽古も可能です。

初心者向着付教室、着物クラブ

11月 毎週日曜日 地下道場又は本堂にて

「着物や帯*自装&他装講座」

午前10時~午後3時の間

(お稽古時間は1時間半)

<参加費>

❍通常教室$20/回(グループのみ)

*別途でプライベートレッスンも承っております

*ご自分で着物を着て、お出かけしてみませんか。初心者の方、お気軽にお越しください。

*着物及び帯や小物のレンタルもしております。(有料)

*日時について変更もございますので、その都度ご連絡をいただけましたら幸いです。

フィルム撮影向/殺陣教室

11月3日、17日(日曜日)

午前10時~午後11時半 「殺陣*レギュラークラス」

午後12時~午後1時半 「殺陣*基礎クラス」

<参加費>

❍レギュラークラス、基礎クラス

$20/回

お寺de日本舞踊ワークショップ

隔月(日曜日)

1時間のお稽古

日本舞踊は、日本の伝統芸能の一つで、優雅な踊りやしぐさが魅力です。

日本舞踊の基本や挨拶の仕方、扇子の開き方、歩き方などを体験してみませんか?

ご希望の方には、浴衣レンタルもございます。

<参加費>

❍ワークショップ(子供&大人)

$10/小人(対象年齢:3歳~12歳) 無料/保護者

$20大人(13歳~大人)

❍浴衣レンタル

$10/小人 (対象年齢:3歳~12歳)$20/大人(13歳~大人)

「茶話タイム」

午後12時~1時

茶話タイム内では、各種お教室に参加された方同士の社交の場として、お愉しみください。

着物クラブを同時開催することもございます。

<参加費>

❍お茶代として $5~ドネーション

*教室やワークショップにご参加される方は無料です。

<和の学校@東漸寺イベント及び各種教室のお申し込み*お問い合わせ>

和の学校@東漸寺TOZENJI コナともこ tands410@gmail.com

住所 209 Jackson street Coquitlam, B.C.

和の学校@東漸寺ホームページ https://wanogakkou.jimdofree.com/