JALTA日本語教育振興会主催「JALTAチャレンジ にほんごでゲームにちょうせん!」が11月30日、日系文化センター・博物館で行われた。これは、JALTA加盟校で日本語を学ぶ子どもたちに向けた、日本語でゲームを楽しむという初のプログラム。1年生から7年生までが対象で、8年生以上の生徒はボランティアとして参加した。

ラジオ体操でリラックス

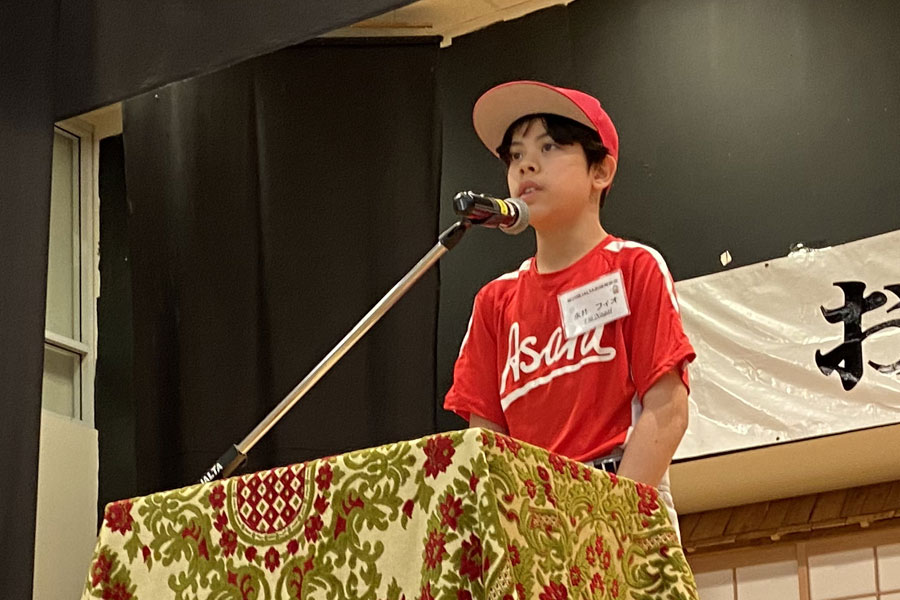

JALTA会長ベイリー智子さんによると、当日は約50人の生徒たちが集まった。会場は日系文化センターの広々とした玄関ホール。さまざまな日本語学校からきた生徒の集まりということで、最初は子どもたちも少し緊張しているようだった。

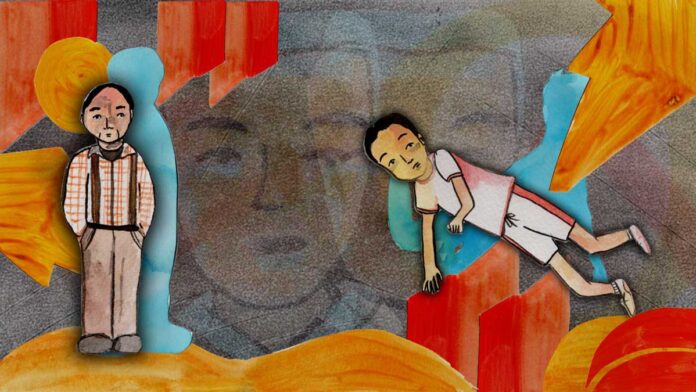

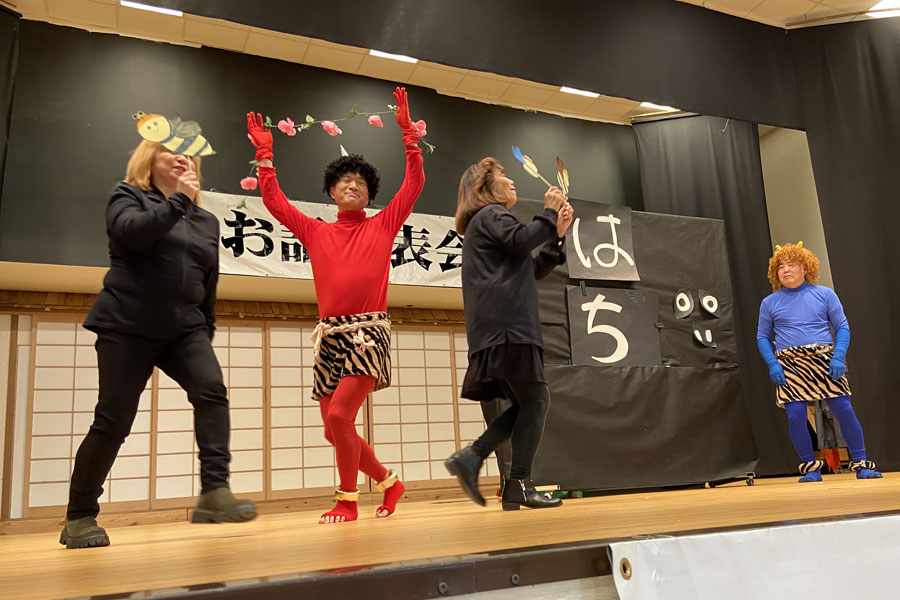

まず「アイスブレーカー」として行われたのがラジオ体操。おなじみの音楽と先生の手本に合わせ、子どもたちはのびのびと体を動かした。続く「もうじゅうがりゲーム」は、スクリーンに映し出された猛獣の字数と同じ人数でグループを作るというもの。ライオン、トラ、パンダと進むうちに、子どもたちに次第に笑顔が見えてくる。

そして、いよいよプログラム開始!8~9人のグループに分かれ、順番に6つのステーションをまわり、日本語を使ったゲームを行う。子どもたちは首にチームカラーの「パスポート」を下げて、ひとつゲームを終えるごとにその結果を記入する仕組みだ。

真剣に、そしてはしゃぎながらゲームに取り組む子どもたち

今回、参加した子どもたちの日本語レベルはさまざま。グループは「あえて学校も年齢もバラバラにしました。大きな子が小さな子を手伝うなどの経験をしてもらいたかったのです」とベイリー会長は話す。

ゲームにも全員が楽しめるような工夫があった。そのひとつが「『の』の字さがし」。プリントの日本語の文章に、ひらがなの「の」の字がいくつあるか、時間内にできるだけ多く見つけるという内容だ。文章は日本のニュースだが、読める読めないに関わらず、子どもたちは「の」の字を探してはペンでマークしていく。

昔ながらの日本の遊びも登場した。「豆つまみ皿うつし」は、紙皿の大豆を箸でひとつずつつまんで隣の皿へ移動させる、おなじみのゲームだ。鉛筆のように箸の下の方を持つ子、逆に上の方を持つ子、なかなかつかめない子とさまざまだが、どの顔も真剣。「豆をすくわない」「皿にさわらない」などのルールも、きちんと理解していた。

大人でも難しそうなのが「おはし落とし」。床の上に置かれたペットボトルの前に子どもは直立し、手に持った割り箸を腰の辺りから落としてペットボトルに入れる。「難しすぎる〜!」「できなーい!」と叫びながらも楽しそうな子どもたちに、「できるよ〜!」とボランティアが励ます場面も。時間終了になると、何本の割り箸を入れられたか、パスポートに記録する。ゲームが終わった後、子どもたちが落とした割り箸をきちんと片付けていたのが印象的だった。

生徒たちが思い切り駆け回っていたのが「紙ひこうきとばし」。あらかじめ作っていた白い紙飛行機をステッカーでデコレーションし、まずは玄関ホールでトライアル。かなりの距離を飛んだのを見て子どもも保護者も驚いていた。そして前庭に出ていよいよ本番。肌寒いなか、みんな思い切り飛行機を飛ばし、小さな子はもちろん、大きな子たちも大はしゃぎ。制限時間が来るまで何度も挑戦していた。

このほか、小さな紙コップをピラミッド型に積み上げる「カップつみ」、ふたつのサイコロを同時に振って同じ数のゾロ目が何度出せたかを数える「ゾロ目出し」も。締めくくりの「片足立ちゲーム」まで、1時間半はあっという間に過ぎた。

ベイリー会長によると、今回の「JALTAチャレンジ」は国際交流基金の助成によって実現したという。「いつも、一生懸命日本語の勉強をがんばっている子どもたちが、楽しく遊べるような企画をと思いました」。初めての試みということで、どのくらいの人数が集まるか、場所の選定など手探りだったというが、生徒たちは日本語学校の授業とは違う内容を充分に楽しんだようだった。また、JALTAはボランティアによる運営ということで、ベイリー会長は「ボランティアのみなさんの力なしには実現できませんでした」と感謝した。

(記事 宗圓由佳)

合わせて読みたい関連記事