映画やドラマの制作拠点としてバンクーバーやトロントを中心に多くの映像制作が行われているカナダ。日本を舞台にした映画作品も多数制作されており、ドラマ「SHOGUN(将軍)」シーズン1がカナダで撮影されたことは大きな話題となった。

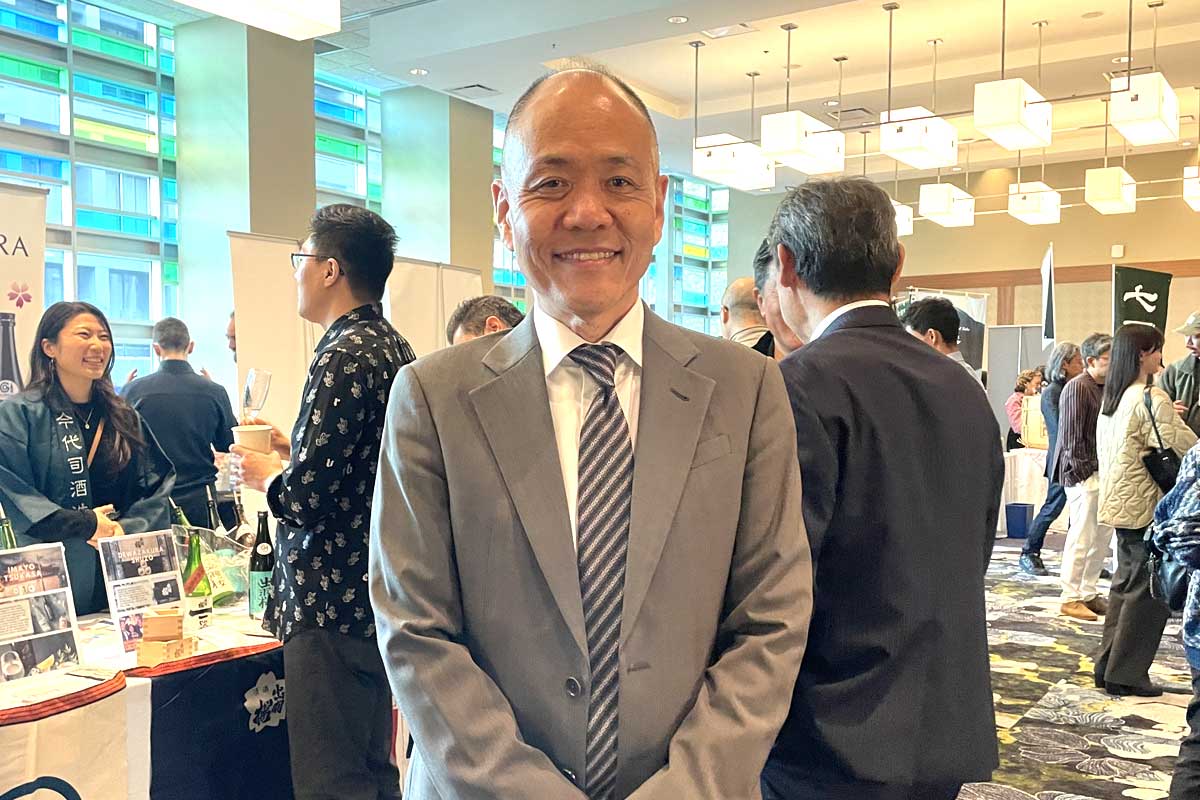

こうした映像制作の現場で、日本人が俳優やエキストラとして関わることも多い。日本とカナダ両国の映像業界に長年関わってきた Momo Films Inc.代表の高畠晶さんに、日本人がカナダで芸能活動を行う際に必要な条件や現場の実情を聞いた。

日本と北米で異なるキャスティングの考え方

高畠さんによると、日本と北米ではキャスティングの進め方が大きく異なるそうだ。日本では、特定の俳優を前提に企画が進み、主要キャストにオーディションが行われないケースもある。一方、北米では、知名度のある俳優であってもオーディションを受けることが多く、役ごとに候補者を集め、演技や適性を比較した上でキャストが決定される。

カナダでの選考に参加する前提条件となるのが就労資格である。俳優やエキストラの仕事も報酬が発生する以上、労働にあたるため、カナダで報酬を得て出演するには就労可能なワークビザが必要となる。

一部の大規模な作品では制作側が特定の俳優を起用するため、作品限定で有効なビザを申請するケースもあるという。ただしその場合、該当作品の撮影期間のみ有効で、他作品への出演はできない。「これは有名俳優など限られたケース」と、一般の応募者がこの方法で活動の幅を広げるのは現実的ではないと説明する。

エキストラについては、背景に映るのみであれば演技経験がなくても参加できる場合があるが、せりふのある役や演技を伴う役では経験の有無が選考に影響する。「演技をやったことがある人とない人の差は明らかです」と、準備の重要性を指摘する。

カナダで日本人キャストが求められる場面

カナダで日本人キャストが求められる場面はあるのか。高畠晶さんによると、その判断基準になるのは物語の中で日本語での演技が必要かどうかだという。

例えば、日本を舞台にしたドラマや、日本人の家族、歴史、文化を描く作品では、日本語のせりふが自然に話せることが前提となる。高畠さんが過去に制作に携わった日本を舞台にした作品でも、日本語での演技ができるキャストが求められていた。

そして重要なのは「日本語が話せる」だけでは十分ではない点だ。撮影現場では、発音やイントネーション、方言の違いがそのまま映像に残る。高畠さんは、日本を舞台にした作品の制作に関わる中で、「この人の日本語は自然か」「関西が舞台だが、関西弁になっているか」といった点について、日本人として制作側から判断を求められる場面があったと振り返る。

一方で、日本語を必要としない役柄では、英語での演技が前提となるため、ハードルはかなり高い。英語での演技ではアクセントや話し方、せりふの言い回しや感情の出し方が自然かどうかまで見られ、「ネイティブと同じ条件で比べられることになる」と言う。

キャストとしてのキャリアの積み上げ方

カナダで俳優やタレントとして活動を目指す場合、最初に必要になるのは「選考の土俵に立てる状態を整えること」だという。「俳優用のレジュメ(履歴書)と演技が分かるリールを用意しておくことが前提になる」と強調する。

俳優用のレジュメは、これまでの演技経験や出演作品、役柄を簡潔にまとめたもので、一般的な履歴書とは異なる。あわせて求められるのが、過去の出演作から演技シーンを抜き出して編集した動画、いわゆるリールである。「経験のある人は、だいたいリールを持っています。まずは『これを見てください』と言える状態を作ることが大切」と説明する。

そして北米のキャスティングでは、最初の選考としてセルフテープが求められるケースが多い。台本が送られ、自身で演技を撮影して提出し、その映像をもとに次の選考に進むかどうかが判断される。新型コロナウイルスの流行以降、こうしたセルフテープやオンライン形式のオーディションが一般的になったため、「セルフテープの撮り方や見せ方を知らないと、最初の段階で止まってしまいます」。

一方、実際のキャリアは、いきなり商業作品から始まることは多くないとも。「本気で続けたい人ほど、最初はインディペンデント作品や学生映画から経験を積むケースが多いです」。小規模な作品に参加しながら人脈を広げ、オーディションを受け、段階的に仕事の幅を広げていくことが多い。

北米の現場では、演技力に加えて「何ができるか」も評価の対象になる。「踊れる」「アクションができる」「楽器が演奏できる」といった演技以外のスキルが、役につながることもあるという。

また、現場で可能性を広げるためには語学力も欠かせない。撮影現場でのやり取りは英語で行われるため、「日本語の役だから英語ができなくてもいい、というわけではない」と高畠さん。多国籍のスタッフが動く現場では、最低限の英語で意思疎通ができるかどうかが信頼関係や次の仕事につながるかどうかにも影響する。

学生映画や映画祭でのボランティア、インターンといった経験も、現場につながるきっかけになることがある。「カナダでは、ボランティアがキャリア形成の一部になっています」。高畠さん自身も学生時代に映画祭や映画関連の現場でボランティアを経験して、業界との接点を広げてきたと話す。

商業作品に直接たどり着く前に、段階を踏んで経験を積み、現場との接点を増やしていくことが、現実的なキャリアの積み上げ方だとアドバイスした。

Momo Films Inc.

カナダ・オンタリオ州トロントを拠点とした映画会社。日本とカナダの映像業界をつなぐことを理念とし、日本映画の配給や日本に関する映像プロジェクトなどを手がける。日本とカナダをまたぐ制作コーディネートや翻訳・通訳業務に加え、日本人および日本語話者の俳優・タレントを対象に、カナダ国内の映像制作現場向けに人材紹介やキャスティング支援を行っている。

(取材 田上麻里亜)

合わせて読みたい関連記事