皆さんこんにちは。爽やかな空気が心地よい日々が続いていますが、いかがお過ごしですか。

さて、今回は歯科医院で日常的に行われているレントゲン撮影についてお話しします。1回の診療中に複数回撮ることもありますが、「本当に必要なのかな?」「体に影響はないのかな?」と心配になるのも自然なことです。私たちにとっては当たり前のレントゲンも、患者さんにとっては見えないもの。だからこそ、なぜ撮るのか、そしてどのくらい安全なのかをお伝えしたいと思います。

歯科レントゲンの種類と目的

歯科では、見た目ではわからない病気や異常を見つけるためにレントゲンを使います。実は、目的によっていくつか種類があり、それぞれ「見える範囲」や「得意な診断」が違います。ここでは代表的な4つをご紹介します。

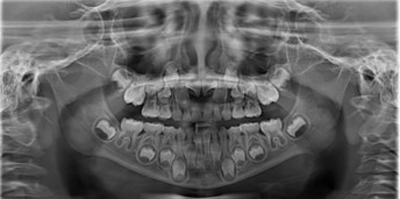

- パノラマレントゲン(Panoramic X-ray)

頭をしっかり固定して、装置がぐるっと回転しながら撮影します。お口全体(上下の歯・あごの骨・顎関節・上顎洞)が一枚で確認できます。

使う場面:初診時の全体的なチェック、親知らずの診断、歯の生え変わりの確認(子ども)、顎関節症や骨の異常のスクリーニング

ひとこと:パノラマ写真はお口全体を一度に見られる便利なレントゲンですが、細かい部分の診断には向いていません。例えば、歯と歯の間の虫歯、歯の根の先の小さな病変、インプラント周囲の初期の骨吸収、神経や骨の立体的な位置関係などは、はっきり写らないことがあります。

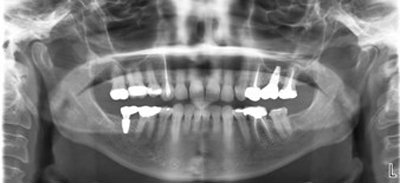

- 咬翼法レントゲン(Bitewing X-ray)

センサーを口の中に入れて、上下の歯を同時に撮影します。主に左右それぞれ2枚ずつ撮ります。定期健診の時に一番よく撮影されるレントゲンです。

使う場面:虫歯のチェック(特に歯と歯の間)、詰め物や被せものの下の虫歯、歯周病で骨がどれだけ減っているかの確認など

ひとこと:見た目では分かりづらい奥歯の間の虫歯を見つけるのにとても役立ちます。初期の虫歯や歯周病の進行度を評価するために、定期的に撮影されることが多いレントゲンです。

虫歯のところが矢印で示されています。

左が歯周病で骨吸収があるもの、右側が骨吸収のない写真です。

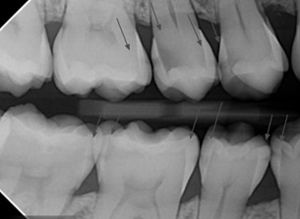

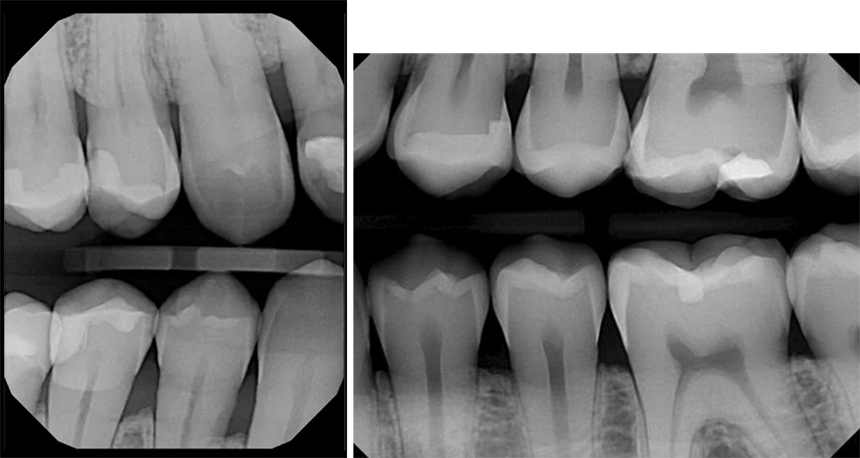

- PAレントゲン(Periapical X-ray)

1〜3本の歯をピンポイントで、歯の頭から根の先まで詳しく写すレントゲンです。歯とその周囲の骨を高解像度で見ることができます。

使う場面:神経の治療をした歯の状態や根の先の炎症を確認したいとき、歯の根にヒビが入っていないか調べたいとき、前歯を詳しく観察したいときなどに使われます。

ひとこと:細かい診断が必要なときには、このPAレントゲンが欠かせません。神経の治療(根幹治療)中に何度かレントゲンをとることがありますが、そのときはこのようなレントゲンをとっています。

赤い矢印が指している黒い影は、根尖部の炎症による骨の吸収(歯の根の先に炎症があり、その影響で周りの骨が溶けてなくなっている状態)です。

- CTレントゲン(CBCT|Cone Beam CT)

歯やあごの骨を立体的に撮影できる3Dのレントゲンです。通常のレントゲンでは重なって見えない部分も、あらゆる角度から詳しく確認できます。

使う場面:親知らずと神経の位置関係を詳しく確認したり、インプラント治療前の診断やシミュレーション、複雑な根の形の把握、骨の中に潜んだ病変の発見、さらに矯正治療の精密な治療計画などに幅広く活用されています。

ひとこと:CTは、歯科治療の精度と安全性を大きく高めてくれるツールです。ただ、細かい虫歯の診断には向いていません。

撮影頻度の考え方

レントゲンの撮影は「毎年必ず」と決まっているわけではありません。BC州の歯科医師会(BCDA:British Columbia Dental Association)や、アメリカ歯科医師会(ADA:American Dental Association)の方針では、虫歯や歯周病のリスク、年齢、治療履歴などに応じて、必要なタイミングで撮影するという考え方が基本です。

目安としては次のようになります:

- 虫歯のリスクが高い子ども:6〜12ヶ月ごと

- 虫歯のリスクが低い子ども:12〜24ヶ月ごと

- 虫歯のリスクが高い大人:6〜18ヶ月ごと

- 虫歯のリスクが低い大人:18〜36ヶ月ごと

このように、撮影の間隔はすべての人に共通ではなく、個人の状態に応じて決まります。

レントゲンの放射線量と安全性

歯科用レントゲンの放射線量は非常に少なく、身体への影響はごくわずかです。

たとえば、デンタル(PA)は約0.01mSv、パノラマは約0.03mSv、歯科用CT(CBCT)でも約0.1mSv程度です。

私たちは日常生活の中でも、自然界から放射線を浴びています。たとえば、1年間に浴びる自然放射線の平均は約2〜3mSvとされており、これは大地や空気、宇宙などから自然に受けるものです。つまり、歯科用レントゲンの被ばく量は、日常生活や移動中に自然に受ける放射線と比べてもごくわずかです。

レントゲン撮影は、必要なときにのみ行います。むやみに何度も撮ることはありません。目に見えない虫歯や炎症、骨の異常を見つけるために、正確な診断に欠かせない大切な検査です。安全性には十分に配慮したうえで、適切なタイミングで活用しています。

| 検査名 | おおよその被ばく量(mSv) |

| デンタル(PA) | 約0.005~0.01 |

| パノラマ | 約0.025~0.03 |

| 歯科用CT(CBCT) | 約0.05~0.18 |

| 胸部X線(正面1枚) | 約0.1 |

| 胃のバリウム検査 | 約4~6 |

| 胸部CT | 約5~7 |

| 年間自然放射線 | 約2.4 |

近年はAIによる画像解析も進化し、虫歯や骨の異常をより早く、より正確に見つけられる可能性が広がっています。レントゲン撮影は、必要なときに的確な診断を行うための大切な手段です。気になることがあれば、まずはかかりつけの歯科医院で相談してみましょう。

プロフィール

歯科医師 楠瀬智子

2004年北海道大学歯学部卒業

日本の歯科医師免許、ブリティッシュ・コロンビア(BC)州の歯科医師免許、BC州の歯科衛生士の免許を保有

2016年よりキツラノのDr. Wayne Okamura Inc.にて勤務(火曜、木曜、金曜と、月1回土曜日)

Dr. Wayne Okamura Inc.

TEL:604‐736‐7374

住所:2732 W Broadway #202, Vancouver, BC, V6K 2G4

診療日:火曜から隔週土曜 7:30 am – 6:00 pm(曜日により診療時間は異なります)

診療内容:定期健診、クリーニング、虫歯の治療、根管治療、抜歯、マウスピース矯正などの歯列矯正治療、インプラント手術、ホワイトニング、ボトックス注射など