はじめに

日加関係を応援頂いている皆さま、音楽ファンの皆さま、こんにちは。

9月の声を聞くと、オタワでは秋の気配が日に日に濃くなっていきます。温暖化の時代故に正午前後には30℃に迫る日もありますが、朝は深呼吸すると冷んやりとした空気が肺を満たし、身が引き締まります。そして、秋と言えば、“芸術の秋”であり“スポーツの秋”です。

さて、スポーツと芸術は一見全く別のものと思われがちですが、歴史を紐解くと非常に興味深いものがあります。古代ギリシャの誉れオリンピアの祭典では、スポーツの躍動美が彫刻や音楽で表現され、スポーツと芸術が一体となって発展していました。近代オリンピックを提唱したクーベルタン男爵は、古代オリンピアの祭典に習い、スポーツと音楽は一体として考えるべきと確信。その理念に従って、1912年のストックホルム大会からは、文学・絵画・建築・彫刻・音楽の5部門で“芸術競技”が行われ、金銀銅のメダルも授与されるようになりました。しかし、作品の輸送や客観的審査の難しさから、1948年のロンドン大会が最後の“芸術競技”となったのです。

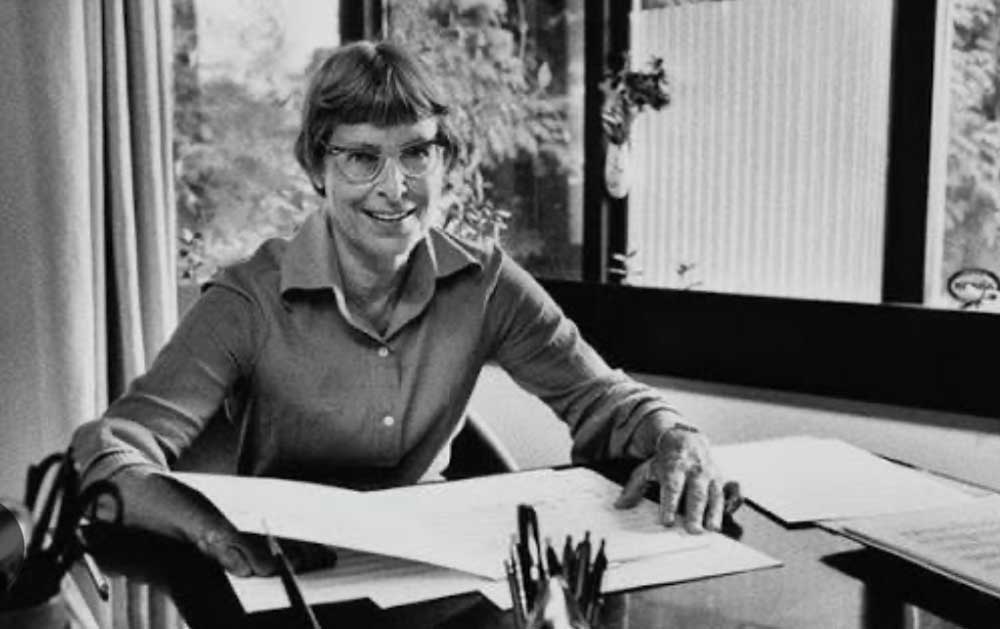

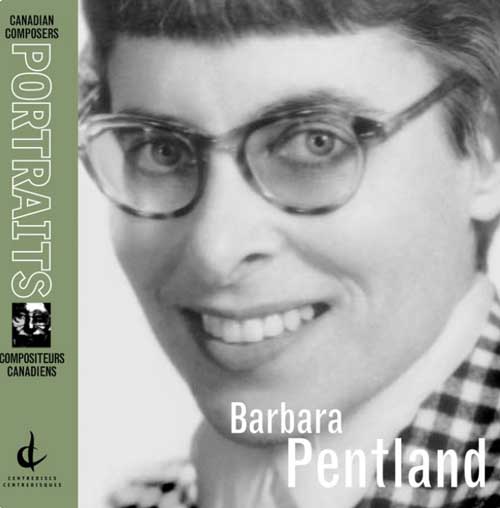

そして、このロンドン五輪の音楽部門には、カナダの音楽家等も参加しました。その中心メンバーの1人が女流作曲家の嚆矢にして、現代音楽の巨匠バーバラ・ペントランドで、声楽曲「Cities」を出品しました。

![University of British Columbia Archives, [UBC 5.1/2414]](https://www.japancanadatoday.ca/wp-content/uploads/2025/09/4_Music_Pentland_2025-9_UBC.jpg)

そこで今回の「音楽の楽園」は、バーバラ・ペントランドです。但し、率直に言えば、日常生活の中、彼女の名前や彼女の音楽を聞くことは殆どありません。カナダ人が誰でも知っているヒット曲とかがある訳ではありません。それでも、音楽の楽園たるカナダにおける音楽の発展に注目し、その来し方を振り返れば、バーバラ・ペントランドの音楽的冒険の軌跡は鮮やかです。

ウィニペグ〜旅路の始まり

バーバラは、1912年1月にマニトバ州ウィニペグの英国系実業家の裕福な家庭に生まれます。父親はスコットランドにルーツを持つペントランド家の出身。母親は、イングランド系のスミス家の出です。両親ともに19世紀に平原州に移民して来たアングロサクソン系で、カナダ社会のエリートです。当時のカナダはと言えば、1867年に大英帝国の植民地から自治領へと昇格しドミニオン・オブ・カナダとなり、近代国家建設が進んでいました。20世紀になると、ウィニペグは、北米全体に拡がる鉄道網の要衝にして穀物取引の中心地として発展していきます。

バーバラが生まれた頃のウィニペグは「カナダのシカゴ」と称される程に繁栄していました。恵まれた家庭環境でしたが、バーバラは心臓疾患を抱えていて外出のままならぬ状況で幼少期を過ごします。両親とも教育熱心で、家庭内では教養が尊ばれ、クラシック音楽とシェークスピア等の英文学に溢れていました。

静養生活が続き、運動は出来ず、基本的に室内で過ごす中、3歳にして読み書きが出来るほど才能に恵まれていました。特に、音楽への関心は強かったといいます。家庭教師から教養科目に加えピアノも習うと瞬く間に上達します。運動が出来ない分、才能が音楽に集中したのかもしれません。しかも、誰に教わる訳でもなく作曲を始めます。バーバラの創造中枢は幼くして活性化し音楽は生きる喜びの源泉となるのでした。

禁じられた遊び

9歳になる頃には、心臓疾患の症状は徐々に軽減していき、バーバラは地元ウィニペグのルパートランド女学院に通い始めます。成績優秀にして、ピアノも作曲も面白くて仕方なかったのです。しかし、実は、ここから彼女の自由への闘争は始まったのです。

バーバラが自作曲を音楽教師に聴かせると、音楽教師は作曲は男性のする事で女子はしてはいけないと指導するのです。教育を重んじピアノも積極的に勧めた母も、こと作曲となると厳しく禁止したといいます。母が信奉していた当時の上流階級の価値観では作曲は奇人変人の悪趣味と捉えられていたと云います。母にしてみれば、上流階級の良き妻となるためにはピアノが弾けることは良き事だが、作曲はその妨げとなると固く信じていたのです。1920年のカナダ社会の一つの断面だったのでしょう。

作曲は、バーバラにとっては「禁じられた遊び」でした。12歳の頃、ベートーヴェンのピアノ・ソナタに出会い圧倒され、自分で曲を作る行為に没頭します。ピアノを弾けば、自然に自分の曲が湧いて来るのです。どんなに厳しく禁じられても、頭に浮かぶ自分の音楽を留めることなど出来ません。普通にみられる10代の反抗期とは全く別次元の抵抗だったに違いありません。好きな音楽を極めるためには、母の呪縛と徹底的に対峙しなければならなかったのですから。そんなウィニペグ時代は、15歳の時に終止符が打たれます。

自由への助走〜モントリオール・パリ・ウィニペグ

学業優秀でもあったバーバラは、1927年から2年間、モントリオールの寄宿舎付女学校(Miss Edgar’s and Miss Cramp’s School)に進学します。母に内緒で作曲は続けつつ、ピアニスト・オルガニスト・指揮者・作曲家のフレデリック・ブレアに師事し、ピアノと楽理を本格的に学びます。師ブレアは、バーバラの潜在的な才能を高く評価します。

そして、1929年、バーバラは17歳にしてフランス留学の機会を掴みます。その頃には、頑迷に反対していた母もバーバラの作曲への情熱が本物だと認めざるを得なくなったようです。或いは、反対するよりも応援して最先端のパリで思う存分勉強させれば、自分の才能の限界に気付いて諦め、良家に嫁に行くだろうという深謀遠慮だったかもしれません。

いずれにしても、バーバラはパリのスコラ・カントルム音楽院で1年間、音楽を本格的に学びます。ここはパリ音楽院と並ぶ高等音楽教育機関です。パリ音楽院がオペラとヴィルトゥオーゾ養成を重視したのに対し、スコラ・カントルムでは古楽・宗教音楽・対位法を重視し、エリック・サティやダリウス・ミヨー等の20世紀の作曲家を排出しています。

そんなスコラ・カントルムでバーバラの指導に当たったのは、長く教鞭を取っていたセシル・ゴーティエ教授です。ゴーティエ教授自身が当時のパリでも珍しかった女性作曲家でした。バーバラは大いに刺激を得たに違いありません。後年のインタビューでは、ゴーティエ教授こそ「最初に本格的に作曲を指導してくれた師」として深い敬意を表しています。パリ留学を終えて故郷ウィニペグに戻ってからも、通信教育という形で師弟関係は続き、作曲の奥義を授かっていきます。古楽・宗教音楽の根本にある基本的骨格を徹底的に極めたのです。これこそ、その上で自由に和声・ハーモニーを展開する未来の可能性の土台です。正に温故知新です。

1930年、バーバラは故郷ウィニペグに戻ります。が、母の目論見は見事に外れます。19歳のバーバラは、いよいよピアニスト・作曲家として本格的な活動を始めます。自身のピアノ三重奏団も結成します。とは言え、音楽で食っていける訳ではなく、生活は親の世話になるのです。そんな生活が6年続きます。

現代音楽への覚醒

1936年、バーバラは24歳にしての奨学金を得て、ジュリアード音楽院の大学院コースに進みます。1936年当時のニューヨークは、大恐慌から7年を経て、不況の余韻はあるものの文化が爛熟しエネルギーに溢れていました。ジャズとブロードウェイ・ミュージカルが黄金時代を迎えていました。同時に、欧州ではナチが権勢を振るい、その迫害から逃れるべく、シェーンベルクやバルトークがニューヨークに移住して来ました。ウィニペグから来た無名の作曲家バーバラ・ペントランドの感性は全開で、新しい音楽を吸収するのです。

ジュリアードの最初の2年間は、パリ時代の延長で古典派の音楽を学びます。しかし、バーバラ・ペントランドの創造中枢は、既に在る音楽の再現では全く満足出来ません。3年目に入ると、既存の音楽の重力圏の外を模索するのです。ストラヴィンスキーの音楽の更に先に目を向けます。これまで学んで来た古楽・宗教音楽・古典派の骨格を吸収した上で、リズムとハーモニーの新しい構造を目指すのです。

3年間のニューヨーク留学の後、再びウィニペグに戻ります。地元で音楽活動を続けつつも勉強も怠りません。1941年と42年の夏には、マサチューセッツ州西部のバークシャー地方のタングルウッド音楽センターの講習会に参加。そこで、巨匠アーロン・コープランドに師事。古典音楽がヨーロッパで発展して来たからといって、アメリカ的な真に斬新な音楽を創ることを恐れてはいけないとの教えを胸に更に前進します。バーバラは30歳になりました。

音楽家として立つ〜トロント・バンクーバー

バーバラは、1942年から49年までは、トロント音楽院で教鞭を取ります。第2次世界大戦の勃発で、多くの成人男性が前線に送られ、或いは後方支援に回されたことで、それまで男性に独占されていた仕事に女性が就ける機会が生まれたという面は否定できないでしょう。とは言え、ペントランドの音楽が評価され始めた証左と言えます。音楽教育者としても実績を積んだ訳です。一方、後年のインタビューで、「トロントこそカナダにおける音楽産業・エンタテインメント産業の拠点であったので移住した。当時の社会には厳然として女性差別があったので、作曲家として活動を始めた当初は、バーバラ・ペントランドではなく、女性であることが分からないように、ビオ・ペントランドという名前を利用していた」と述べています。冒頭に記した、ロンドン五輪への参加もトロント時代の業績の一つですが、世界的に見ても、女性作曲家は極僅かでした。

そして、1949年からは、拠点をバンクーバーに移し、ブリティッシュ・コロンビア大学音楽学部の教授に就任。この時代に代表曲「10声部のための交響曲〜交響曲第3番」を発表します。表題のとおり、10人編成の室内楽オーケストラのための管弦楽曲。フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、打楽器、第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロによって奏でられます。3楽章10分41秒は、カナダの現代音楽の到達点と言われています。音列とリズムを革新する「セリエル技法」を駆使しつつ、各楽器の最も美しい音色を提示。懐かしさすら感じさせます。

現代音楽の洗礼

ここで、現代音楽について一言。バーバラ・ペントランドは、師アーロン・コープランドの「恐れることなかれ」という教えを胸に未知の領域へと足を踏み出し、カナダの現代音楽を切り拓きました。ルネッサンス期以降、ヴィヴァルディやバッハやヘンデルの天才等が発展させて来た音楽が20世紀に到達した究極の姿とも言えます。その核心には、音楽を自由に解き放ちたいという衝動があります。とは言え、初めて耳にすると、分かり難いというのが率直な感想でしょう。

その関連で全く個人的な体験を共有したいと思います。中学生の頃の愛聴盤であったサイモン&ガーファンクルを親友の家に持って行き、彼の父親の書斎の高級ステレオで聴いた時の感動を今でも覚えています。私が持っていた小さなレコード・プレイヤーで聴くのと全く違う豊かな音でした。もっと違う音楽も聴いてみたいと思い、音楽好きだった彼の父親のレコード・コレクションから勝手に何枚か引っ張り出したのです。既にジャズと呼ばれる音楽がある事は知っていましたから、興味があったのです。ジョン・コルトレーンだったと思うのですが、その高級ステレオにレコードを置き針が落ちて音楽が始まるのを親友と2人で待った時のワクワク感は忘れ難いです。しかし、初めて聴くジャズは正直言うと苦行でした。雑音にしか感じず、5分も我慢出来なったのです。何処が良くて世の大人達はこんなモノを聴くのかと思いました。しかし、高校生になる頃には、背伸びして聴く苦行だったジャズの虜になりました。

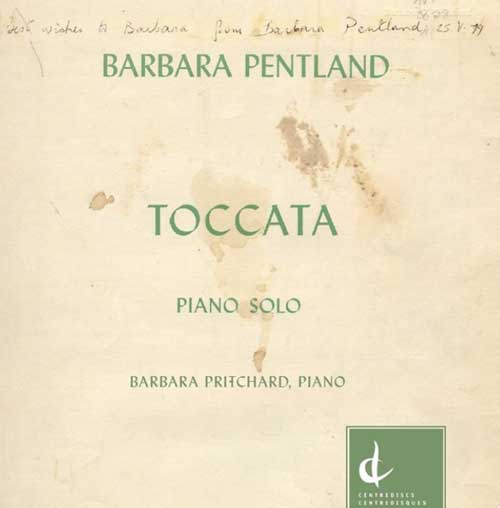

ロックとジャズの話で長くなりましたが、現代音楽にも似た面があると感じます。予備知識無しに初めてペントランドの「トッカータ」を聴いた時には、正直に言うと何も感じませんでした。2度目に聴いた時には、無機質な音だと思いました。3度目に聴いた時、何か胸に引っ掛かる感じはありました。但し、感動した訳というでもありませんでした。それでも、引っ掛かる感じの正体を知りたいと思ってもう一度聴きました。その時初めて、自由を希求する精神と真新しい響きを探し出した愉悦があるのだと感じました。ポップ・ミュージックのような綺麗なメロディーはここには有りません。しかし、「トッカータ」には音楽の美しき瞬間があります。

簡単には気が付かないかもしれませんが、耳を澄まして心を無にすると聞こえて来ます。一度耳が慣れると、ペントランドの音楽には、それぞれの楽器が乱反射を繰り返しながらキラキラと煌めく音の断片が連なって行き、抒情と哀愁が現れて来るのがわかります。無機質と感じた響きは透明感の裏返しなのです。音楽を聴く醍醐味がここにあります。

結語

![University of British Columbia Archives, [UBC 5.1/2415]](https://www.japancanadatoday.ca/wp-content/uploads/2025/09/1_Music_Pentland_2025-9_UBC.jpg)

バーバラ・ペントランドは、女性作曲家の道を開拓し、難解な音楽として敬遠されるアバンギャルドな現代音楽の地平を拡げました。女性作曲家と現代音楽という2つのマイノリティを主流に押し上げるための人生でした。1949年から教鞭を取り、彼女の音楽活動の拠点としていたブリティッシュ・コロンビア大学でも、音楽学部改革の最中に教育方針等で折り合いが付かず、1963年には辞職に追い込まれました。が、彼女は己の道を歩み続けます。1930年にパリから戻ってからの50年間で100曲を超える作品を世に問うています。

時代がようやく追いつくのは1970年代になってからです。1976年には、故郷のマニトバ大学から名誉博士号を授与され、1987年には拠点であるバンクーバー市が彼女の誕生日である1月2日を「バーバラ・ペントランドの日」に指定しました。1989年にはカナダ人にとって最高の栄誉であるカナダ勲章を授与されました。

バーバラ・ペントランドは、極短い結婚生活を除き、生涯独身を通しています。「私の作品は私の子供」と語っています。2000年2月に88歳で逝った彼女の作品群は20世紀のカナダ社会を映す鏡でもあります。

(了)

山野内勘二・在カナダ日本国大使館特命全権大使が届ける、カナダ音楽の連載コラム「音楽の楽園~もう一つのカナダ」は、第1回から以下よりご覧いただけます。

山野内勘二(やまのうち・かんじ)

2022年5月より第31代在カナダ日本国大使館特命全権大使

1984年外務省入省、総理大臣秘書官、在アメリカ合衆国日本国大使館公使、外務省経済局長、在ニューヨーク日本国総領事館総領事・大使などを歴任。1958年4月8日生まれ、長崎県出身