はじめに

日加関係を応援頂いている皆さま、音楽ファンの皆さま、こんにちは。

私事ですが、7月の末から8月初旬まで夏休みを頂き、東京に戻っておりました。東京は人が多く、賑やかで、整然として美しく、美味しい街ですが、とにかく暑かったです。高温多湿で、ほぼ熱帯でした。観測史上最高気温の更新が大きなニュースで、7月30日に兵庫県丹波市で41.2℃が観測され国内最高記録が更新されました。が、わずか1週間後の8月5日には群馬県伊勢崎市で41.6℃が観測され記録が更新され、更に同日中に41.8℃と最高気温記録が塗り替えられました。すると、それがまたニュースになる。兎に角、暑いの一言です。ニュースでは「危険な暑さ」と連呼しています。

大阪EXPOへも行きましたが、そこもまた暑かった!それでも、各パビリオンの中は空調が効いていて快適でした。世界最大の木造建築物としてギネス世界記録に認定されている「大屋根リング」の下に入ると直射日光が避けられ、風通し良く気持ちの良い空間でした。が、EXPO会場を歩くと汗が噴き出て来ました。

そんな東京・大阪から戻って来ると、オタワは、ほぼ天国です。温暖化の影響で最高気温が35℃という日もありましたが、緑と水に抱かれたこの新しき都は、やはり爽快です。早朝など、早くも秋の気配の予兆を微量に感じさせるような清涼感すらあるほどです。

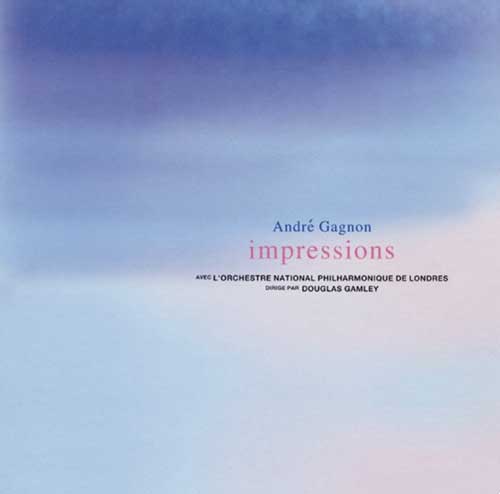

そこで、改めてあの暑い夏休みを思い出すと、頭の中に甦るのは、東京・大阪の危険な暑さ。それと、その暑さを癒すのにずっと聴いていたアンドレ・ギャニオンの音盤『インプレッションズ』です。

という訳で、今回の「音楽の楽園」は、ケベックが生んだ作曲家・ピアニストで日本でも絶大な人気のあるアンドレ・ギャニオンです。

神童

世に、「十で神童、十五で才子、二十過ぎれば只の人」と云います。芥川龍之介が1925年の著作「才一巧亦不二」の中でヴォルテールに関する逸話として紹介しています。

その11年後の1936年8月、ケベック州サンパコムのカトリック教徒で日雇い労働を生業とするギャニオン家に、19人兄弟の末っ子として生まれたのがアンドレ・ギャニオンです。非常に質素な家庭環境で育ちます。ですが4歳の時、教会で聴いた音楽がアンドレ少年の心を捉えて離しません。見よう見まねで、幼き心を震わせた音楽をピアノで再現しようとします。瞬く間に上達し、6歳にして作曲を始めたと言います。世の中は第二次世界大戦の真っ最中ですが、幸にもカナダは戦場からは遠く離れています。金銭的には恵まれない家庭でしたが、音楽的才能には関係ありません。アンドレ少年は、神童ぶりを遺憾なく発揮します。

そんなアンドレ少年は、第二次世界大戦終結の翌年、10歳にして地元でピアノ・リサイタルを開き、モーツァルトを演奏したそうです。16歳になると地元の音楽教師から音楽理論を学び始めます。そして、21歳で名門モントリオール音楽院に進学。ピアノと作曲について4年間本格的に勉強します。アンドレ青年の神童伝説は続きます。

モントリオール音楽院を卒業するとケベック州政府の奨学金を得て、アンドレ青年は、1961年から62年までパリ音楽院に留学します。彼の地では、伝説的ミューズ、イヴォンヌ・ロリオ教授に師事します。ロリオ教授は、現代フランスの偉大なる作曲家オリヴィエ・メシアンのパートナーで、「トゥランガリラ交響曲」も初演しています。そんなロリオ教授から、ピアノの独奏と伴奏、作曲技法について直接指導を受けたのです。実り大きな留学でした。ピアノという楽器の特性は、1人だけで音楽を完全な形で演奏できる点にあり、左右10本の指は10人の個別の演奏家とも言い得ます。それぞれの指を駆使し、主旋律、対旋律、ハーモニー、重低音を奏でると同時に、多彩なリズムも提示出来る。要するに、無限の可能性を持つ楽器な訳です。それを極める上で、これ以上望み得ないような教授から学び、それが血と肉となっていくのです。

異能の才子

1962年、アンドレ青年は大きな学びを得てパリからモントリオールに戻ります。だから前途は洋々だ、と行くほど世の中は甘くありません。いつの世も、音楽で食っていくのは大変なのです。あのモーツァルトも常に就業の機会とパトロンを探していたのですから。

で、どうなったかと言うと、運こそ実力か、実力が運を引っ張ってくるのか、様々な見方があるのでしょうが、アンドレ青年は有名歌手の伴奏者という仕事を得たのです。ケベック州で絶大な人気を誇るシンガー・ソングライターにしてピアニストでもあるクロード・レヴェイエの伴奏者兼アレンジャーとなりました。評判が評判を呼び、レヴェイエに加えジャック・ブランシェ、レネ・クロード等々とも仕事をします。

但し、アンドレ青年にしてみれば本音は、他人の伴奏ではなく、自分自身のピアノこそが主人公だとの自負はあったに違いありません。しかし、無名の新人ピアニストがいきなり頂点に立てる訳がないことも知っていたのでしょう。未来を夢想しながら音楽家としての道を歩み始めたのです。が、考えてみれば、歌伴は、観客を前に主役の歌手を引き立て脇に徹しながらも音楽全体を実地に学ぶ絶好の機会です。より良き音楽にするため何を足して何を引くのか、音楽の本質を体得する日々でした。

そして、歌伴を続けながら、より美しい音楽をつくる術を吸収し実践する、アンドレ・ギャニオンは28歳にして才子であることを明快に証明します。1964年に自分自身のデビュー盤「ピアノとオーケストラ」を世界最大手のレコード会社コロンビアからリリースしたのです。全編、清新な叙情味に溢れています。明朗な中に時にメランコリックな旋律が胸を突きます。ピアノとオーケストラが融合し支え合い、交互に主旋律と伴奏を奏でる立体感は、クラシック音楽を彷彿させるイージーリスニングの王道です。

翌65年には「レヴェイエ-ギャニオン」と題する共作音盤をリリース。ここに出現するのは主役(歌手)と脇役(伴奏者)という関係ではありません。2人の作曲家兼ピアニストの協力と協調です。ギャニオンとレヴェイエの個性が溶け合い、1+1が2を遥かに上回っている音楽です。ピアノ連弾があり、ジャズ的な要素も加わっています。前作に比べてより多彩で豊穣な音楽空間が築き上げられています。

飛躍

アンドレ・ギャニオンは、その後も精力的に音盤を制作していきます。1968年にはアルバム「Notre Amour」をリリース。上質のポップ全10曲が聴く者を魅了します。その秘密は、ギャニオンが紡ぐ旋律です。突き詰めれば、旋律は1オクターブの中にある12個の音階の順列組み合わせです。勇気を与え、涙を誘い、希望を与え、怒りを伝播し、疲れを癒す。そんな旋律の妙を知るギャニオンの才は特筆に値します。

1969年には、ヴィヴァルディを踏襲した音盤「Mes Quatre Saisons(四季)」を発表します。ヴィヴァルディの有名な「四季」はヴァイオリン協奏曲ですが、ギャニオンの「四季」はピアノ協奏曲です。春夏秋冬を紡ぐ美しき音色の連なりを聴けば、クラシックとポピュラーに境界など無いと実感します。洋の東西、音楽のジャンルを問わず、音楽愛好家から注目を集めた一聴の価値ある傑作です。この時、ギャニオンは33歳。作曲家・ピアニストとして才能が爆発しています。

以後、ポピュラー音楽を軸にしながら、オペラ、バレエ音楽、TVや映画音楽も手掛けます。ピアニストとしても作曲家としても第一線で活躍し続けます。特筆したいのは、1983年には、シャルル・デュトワ指揮のモントリオール交響楽団と共演したモーツァルトのピアノ協奏曲第22番変ホ長調です。耳の超えたモントリオールっ子に実力を見せつけたそうです。正に、全天候型の音楽家。YouTubeには、肩よりも高い位置に両手を上げ打鍵する印象的な演奏スタイルを含めて実に多彩なパフォーマンスがアップされています。

ジャポン

最後に、日本との関わりについて。アンドレ・ギャニオンは、1970年に大阪万博のカナダ館で国を代表して演奏するために来日します。これがその後に何度も訪日を重ねる最初のものでした。

実は、万国博覧会は、カナダにとって国威発揚の意味もある非常に重要なイベントです。と言いますのも、カナダ建国100周年の1967年に、カナダ史上初の万国博覧会がモントリオールで開催されたからです。特に、ケベック州民にとっては、カナダの礎を築いたのはケベックだとの思いが強く、ケベックの愛国心が大いに盛り上がった訳です。この年、アンドレ・ギャニオンはフランス留学から帰って来て5年。モントリオール交響楽団との初共演を果たしたと言います。古典音楽を学び尽くした上でポピュラー・ミュージックの世界に身を置く、ギャニオンにとっては意義深いものだったでしょう。そんなモントリオール万博の興奮冷めやらぬ1970年の大阪万博に、モントリオールからやって来たのが波に乗る気鋭のギャニオンだったのです。

そして、大阪万博の初来日以降、何度も来日するようになります。その理由は、ギャニオンが日本のオーディエンスを愛したからです。が、その大前提にあるのは、哀愁漂う美しい旋律と様々な新しいアイデアを提示するギャニオンの音楽を日本の聴衆がこよなく愛したということです。

1990年代のトレンディー・ドラマではギャニオンの音楽が頻繁に使われていましたし、21世紀になっても、平原綾香らに楽曲を提供しています。上述の「impressions」は40年以上前にリリースされた音盤ですが、その冒頭に収録された『めぐり逢い』は、今も若いファンを獲得する旋律の力を見せつけています。

結語

アンドレ・ギャニオンが2020年12月に逝って、5年にならんとしています。率直に言えば、徐々に忘却の彼方へと追いやられている感がなくもありません。考えてみると、人間には“忘れる”という素晴らしい能力が備わっています。人間の記憶容量が無限大でない以上、重要度に応じて古い情報を捨てることで、新しい情報を記憶している訳です。新しい才能が世界で芽生え日々紹介される中で、主としてケベック州・フランス語圏・カナダ・日本で愛されたギャニオンへの注目度が逓減していくのは、ある意味、しょうがない事かもしれません。

しかし、イージーリスニングからクラシックの領域まで幅広く活躍したギャニオンの音楽には、次の世代に繋ぎたい確固たる音楽の核があります。それは何にも制約されない自由と言葉を超えた美しい旋律です。例えば、1997年リリースのライブ盤「Au Centre Molson」には音楽キャリアを総覧するギャニオンの音楽のエッセンスが詰まっています。

カナダが生んだ稀代の音楽家、アンドレ・ギャニオンが将来に亘って新しいリスナーを獲得し続けることを願ってやみません。

(了)

山野内勘二・在カナダ日本国大使館特命全権大使が届ける、カナダ音楽の連載コラム「音楽の楽園~もう一つのカナダ」は、第1回から以下よりご覧いただけます。

山野内勘二(やまのうち・かんじ)

2022年5月より第31代在カナダ日本国大使館特命全権大使

1984年外務省入省、総理大臣秘書官、在アメリカ合衆国日本国大使館公使、外務省経済局長、在ニューヨーク日本国総領事館総領事・大使などを歴任。1958年4月8日生まれ、長崎県出身