広島・長崎の被爆の歴史を通して戦争や平和について考えるイベント「終戦80年-広島長崎を通して戦争を考える-(80 Years On: Learning from Hiroshima and Nagasaki, Together with the Next Generation)」が7月5日に開催された。

イベントはオンタリオ州ハミルトン市とブリティッシュ・コロンビア(BC)州バンクーバー市での同時開催。さらにオンラインでも参加可能で、オタワ市(オンタリオ州)、ウィニペグ市(マニトバ州)、ビクトリア市(BC州)、ユーコン準州、ケベック州から、そして日本からも含め約600人が参加した。

全カナダ日系人協会(NAJC)傘下の新移住者委員会(JNIC)とトロント都道府県人会・連合会が共催、人権委員会(HRC)、NAJCハミルトンチャプター、Greater Vancouver Japanese Canadian Citizens’ Association、バンクーバー広島県人会、バンクーバー日本語学校が後援した。

関連記事:広島・長崎から80年、ハミルトンでサーロー節子さんと平和について考える

日系人の戦争体験と原爆の記憶を次世代へ

JNIC副委員長の高林美樹さんは今回のイベントについて、協会のビジョンに基づき企画されたと話す。国籍や文化を問わず誰もが参加できる「Nikkeiコミュニティ」づくりを目指し、約1年前から準備を進めてきた。日系カナダ人の戦争体験と、被爆地・広島や長崎の教訓を結びつけ、戦争と核兵器の悲惨さを次世代に語り継ぐことを目的としている。

バンクーバー会場では、広島で被爆したランメル幸さんが講演、ハミルトン会場のサーロー節子さんともつないで話をした。参加した在バンクーバー日本国領事館・岡垣さとみ首席領事は「歴史上最も悲惨な出来事の一つを実際に経験された方々から直接話を伺うことができる非常に貴重な機会」と語り、「本日のような重要なイベントが開催されたことに改めて深く感謝申し上げます」とあいさつした。

バンクーバー広島県人会理事の吉崎大貴さんは、自身は被爆3世で、家族の離別や別れの言葉も交わせなかった被爆者の話を聞いて育ったと言い、「1945年の出来事は過去の話ではなく、今も現実として胸に刻まれている」と話した。近年では被爆体験者の高齢化が進み、直接語ることが難しくなっていることにも触れ、「だからこそ、私たちが希望のために語り継いでいく責任がある」と強調。「このイベントが戦争のない世界に向けた小さくても確かな一歩になることを願っている」と話した。

被爆と核の記憶を語る ランメル幸さん、夫チャールズさん

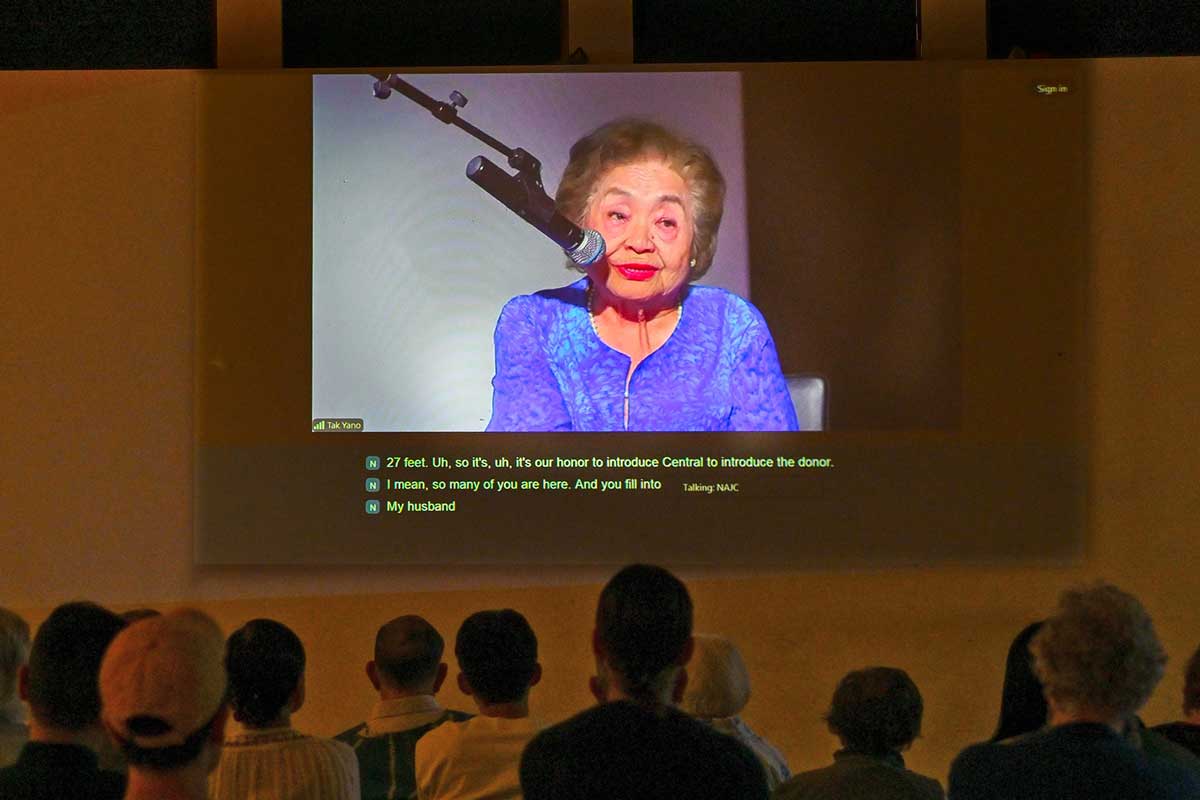

広島で被爆したランメル幸さんが被爆体験と平和への願いを語った。

幸さんは「私は広島の原爆を体験した被爆者です。今日は3つのこと、私自身の体験、父の体験、そして平和への思いについてお話しします」と語り始め、原爆が投下された1945年8月6日は爆心地から約3.5キロの小学校の校庭で遊んでいたと話した。当時8歳だった。「ちょうど大きな木の陰にいたため奇跡的に助かりました」と振りながらも、友人と帰宅途中には黒い雨に打たれ、放射能の被害を受けた。

「広島の町は一瞬で破壊され、およそ8万人が即死しました」と語り、爆心地近くのオフィスで被爆した父については、「目が覚めた時には火の海の中におり、かろうじて脱出したそうです」と証言した。父が目にしたのは地獄のような光景で、焼けただれた人々、子どもを託す母親、重なる死体の上を歩くしかない状態だったという。

「長年この体験を語ることができませんでしたが、2011年の福島原発事故をきっかけに、記憶を語り継ぐ決意をしました」。2013年に著書を出版、現在は紙芝居などを通じて語り部としての活動もしている。「若い世代の皆さんに核のない平和な未来を一緒に作ってほしい。多くの子どもたちに、この体験談が届くことを願っています」と思いを伝えた。

チャールズさんは福島県で7年間暮らしていた経験があることから2011年に起きた東日本大震災による福島第一原発事故に言及。「放射能は田畑、野菜、家畜、魚にまで及び、多くの住民が避難を余儀なくされました」と話した。事故当時は黒い雨として降った広島の放射性物質とは異なり、福島では放射性物質が空へと舞い上がり数日後に目に見えない形で広範囲に降り注いだと説明する。

さらにカナダでも過去に数回の核関連事故が発生しており、核の脅威が決して他人事ではないことを指摘。「日本とカナダが共に核兵器禁止条約に署名し、核のない世界の実現に向けて行動する必要がある」と訴えた。

平和賞受賞者サーロー節子さんの歩み ドキュメンタリー上映

ランメル夫妻の講演の後には、ハミルトン会場とオンラインで繋ぎ、広島で被爆したサーロー節子さんの半生を描いたドキュメンタリー映画「広島への誓い」が上映された。

節子さんは、被爆体験をもとに核廃絶を訴え続け、平和運動家として世界中で活動している。作品では、節子さんの経験や活動の歩みが紹介され、核兵器のない世界を目指す力強い意志が伝えられた。

上映後には、幸さんとチャールズさんが節子さんと電話で会話する機会もあった。幸さんがトロントにいた頃から2人は知り合いという。ランメル夫妻は「すばらしい内容だった」と伝え、互いの活動への敬意を示した。

多世代が平和の形について問いかけ合う

バンクーバー会場で行われたQ&Aセッションでは、さまざまな世代の参加者が核兵器の廃絶、日本やカナダでの核兵器教育のあり方などについて率直に意見を交わした。会場からは、日本の教育のあり方や今後この証言をどのように記録し次世代へ継承していくべきかを問う意見も出た。

ハワイと日本で育った20歳の秦ひなこさんは「今日のイベントにとても励まされた。特に若者にもっと声をあげてほしい。日本では多くの若者が無関心で、疎外感を抱いている。私自身もそう感じてきたが、今日の体験で行動を起こしたいと思えた」と自身の思いを述べた。

今回はランメル幸さんの被爆体験を直接聞けると知り、参加を決めたという。感想を聞くと、過去に原爆ドームを訪れたことはあったものの、「何人亡くなったか、どこに投下されたかといった資料的な事実よりも、実際の経験者の方がその時に何を見て、何を感じたのかといった感情に触れられる今日の話の方が心に残った」と話す。「こうした機会が日本にももっとあれば、世の中に関心を持つ人が増え、社会の活性化につながると思う」と若者が社会と関わる場を広げていきたいと語った。

イベント後には幸さんの著書「忘れないでヒロシマ」を参加者が手に取りながら本人と言葉を交わす姿も見られ、「たくさんの人にきていただけてありがたいですね」と笑顔を見せた。被爆体験の記憶を伝える場は、世代や国籍を超えて思いを共有し、交流を深める場となった。

(取材 田上麻里亜)

合わせて読みたい関連記事